L’exposition « Naissance et Renaissance du dessin italien – la collection du Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam » a eu lieu à la Fondation Custodia. Jusqu’en janvier 2025 à Paris, c’est l’opportunité de se pencher sur la place du dessin dans l’art.

Contexte historique et culturel de la Renaissance italienne

La Renaissance italienne marque une période de profond renouveau artistique, culturel et intellectuel en Europe. Elle s’étend du XIVe au XVIe siècle.

Berceau de créativité et d’innovation, elle a vu éclore des chefs-d’œuvre intemporels. Au cœur de cette effervescence, le dessin s’impose comme un art fondamental, mêlant observation, technique et créativité. Alors abordons l’histoire, les maîtres et l’héritage de cet art qui a façonné la culture visuelle européenne.

Une période de renouveau : L’humanisme et la redécouverte de l’Antiquité

La Renaissance italienne est portée par l’humanisme. Elle transforme la vision du monde en plaçant l’homme, sa dignité et ses capacités au centre des préoccupations.

Inspiré par les textes de l’Antiquité grecque et romaine, l’humanisme valorise l’étude des lettres, de la philosophie, des sciences et des arts. C’est en effet un moyen de perfectionnement individuel et collectif.

L’importance des mécènes dans la promotion des arts, Florence, Rome et Venise

Au cours de la Renaissance, la péninsule italienne n’était pas unifiée, mais façonnée par une mosaïque de territoires. La Florence des Médicis, la République de Venise, la Rome papale, ou encore la cour ducale de Mantoue les composaient.

Le mécénat d’art y servait de vitrine pour afficher son pouvoir. En effet, en utilisant les œuvres commandées, les territoires jouissaient de symboles de richesse, de prestige culturel et d’influence politique.

- À Florence, les Médicis, une puissante famille de banquiers, prend le pouvoir dès 1434. Laurent de Médicis, surnommé « le Magnifique », a utilisé sa richesse pour soutenir et promouvoir les arts. Il contribuant ainsi à faire de Florence un centre culturel majeur. Parmi les artistes qu’il a patronnés figurent Léonard de Vinci, Sandro Botticelli et Michel-Ange. Il a a hébergé ce dernier ; il l’a encouragé dès son jeune âge.

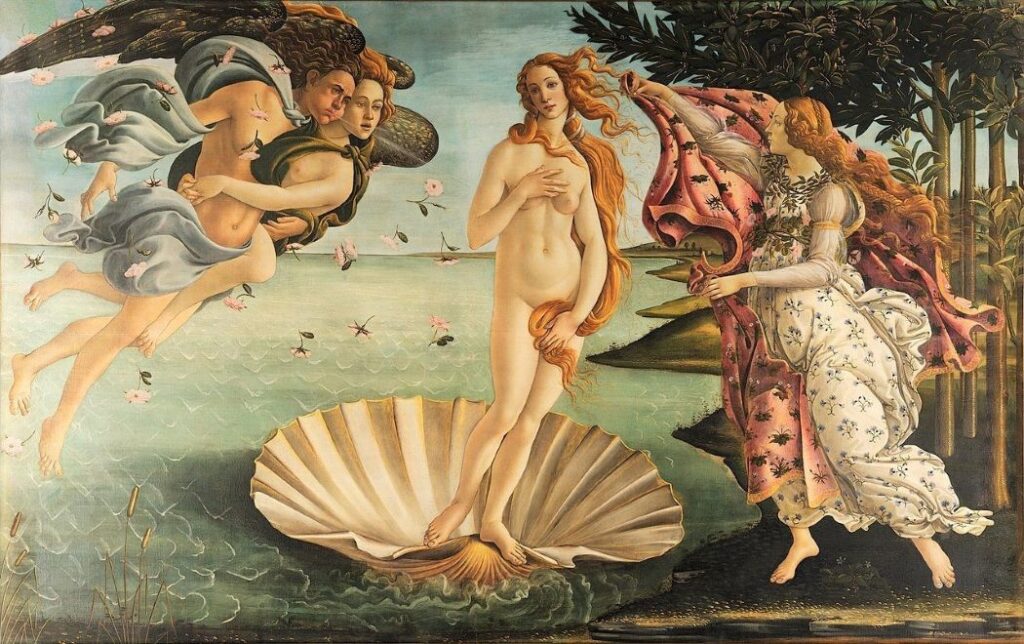

La Naissance de Vénus était une commande pour Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, cousin de Laurent le Magnifique. Pour la première fois dans la Renaissance italienne, on traite un sujet profane avec grandeur. La dignité et les dimensions imposantes étaient jusqu’alors réservées aux thèmes religieux. En mettant en scène la déesse de l’amour émergée des flots de la mer, Sandro Botticelli a créé une icône de beauté. Elle est pudiquement nue, juchée sur une conque, la chevelure emportée par la brise du dieu du vent Zéphyr.

Un siècle plus tard, vers le milieu du XVIe siècle, on doit à Giorgio Vasari la fondation de la première académie de dessin à Florence, qui constitue aussi la première collection de dessins. C’est à lui que l’on doit la construction des Offices, le premier bâtiment destiné à abriter une galerie d’art.

- À Rome, les papes, dont Jules II et Léon X, jouent un rôle similaire de mécénat. En raison de leur ambition de glorifier l’Église, ils conduisent des projets monumentaux. Parmi eux, la Chapelle Sixtine est une des salles des palais pontificaux du Vatican, construite entre 1477 et 1483. Les artistes y rivalisent d’excellence.

Au XVIe siècle, les cardinaux et les grandes familles fondent des académies littéraires. Ils assemblent d’importantes collections dans les musées jardins et dans les palais. L’ouvrage « Le Courtisan » (en italien, « Il Cortegiano »), écrit par Balthazar de Castiglione et publié en 1528, commente ce fait. Il écrit ce qui doit désormais être le devoir du souverain : connaître l’art antique et promouvoir l’art moderne. Il s’agit de s’intéresser à tous les aspects possibles de l’activité intellectuelle.

- Venise, grâce à sa prospérité commerciale, attire également des mécènes influents. Ses doges et riches marchands soutiennent des artistes comme Titien et Véronèse, donnant naissance à des œuvres où éclatent couleur et lumière.

Titien (Tiziano Vecellio) a bénéficié du patronage de plusieurs mécènes religieux influents, parmi lesquels les franciscains de la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari à Venise. Ils lui ont par exemple commandé « L’Assomption de la Vierge », un retable monumental peint entre 1516 et 1518, destiné au maître-autel de l’église des Frari.

Véronèse (Paolo Caliari) quant à lui a été soutenu par des mécènes prestigieux, notamment les autorités vénitiennes. Entre 1575 et 1577, il réalise au palais des Doges le « Triomphe de Venise » pour la salle du Grand Conseil, une œuvre célébrant la gloire de la République. Cette commande illustre le rôle du mécénat d’État dans la valorisation de l’art et de la culture, faisant de l’art un reflet de pouvoir et de vision.

Le rôle central du dessin dans l’art de la Renaissance

Le dessin occupe une place centrale dans l’art de la Renaissance, devenant un outil fondamental d’expérimentation et de création. C’est d’abord l’outil de la matérialisation visuelle d’un projet mental. Considéré comme la base de toutes les formes d’art, il permet aux artistes de visualiser, développer et affiner leurs idées avant leur réalisation.

Le dessin comme outil d’expérimentation d’idées nouvelles (perspective, architecture)

Les croquis servent à explorer des concepts innovants, qu’il s’agisse de compositions, de proportions ou de perspectives.

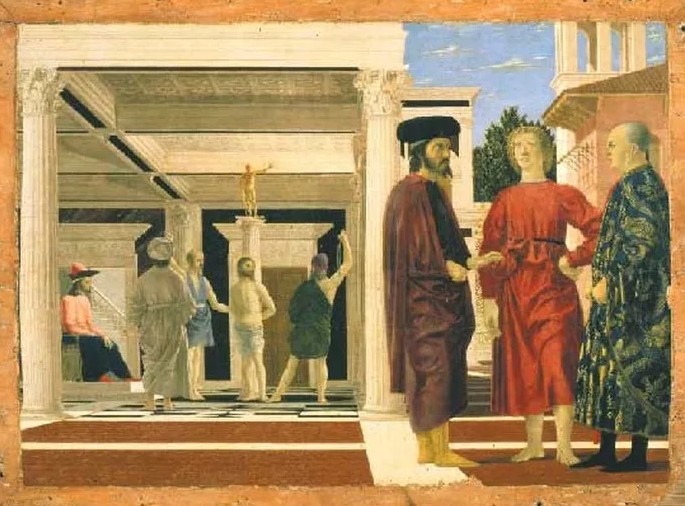

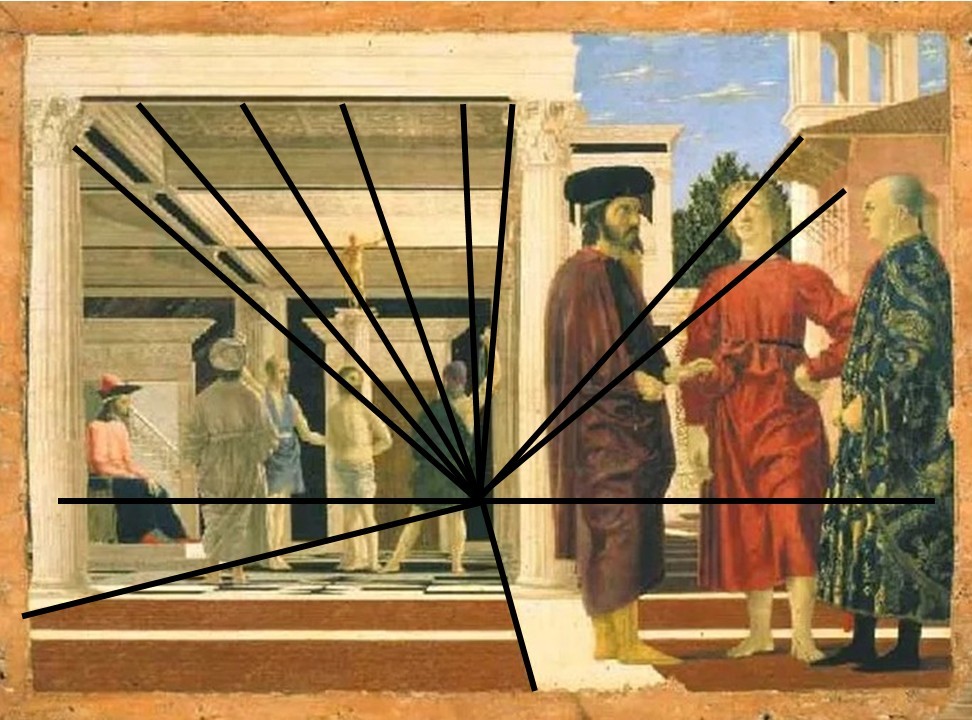

Dans le domaine de la perspective, les travaux de Piero della Francesca (1420–1492) sont remarquables. Né au début du Quattrocento, il est à la fois peintre et mathématicien. Humaniste, fin connaisseur de l’Antiquité classique, mais aussi soucieux de représenter la nature en véritable anatomiste, il explore la perspective linéaire. Ses dessins préparatoires l’illustrent. Cette technique permet de représenter la profondeur et les volumes sur une surface plane.

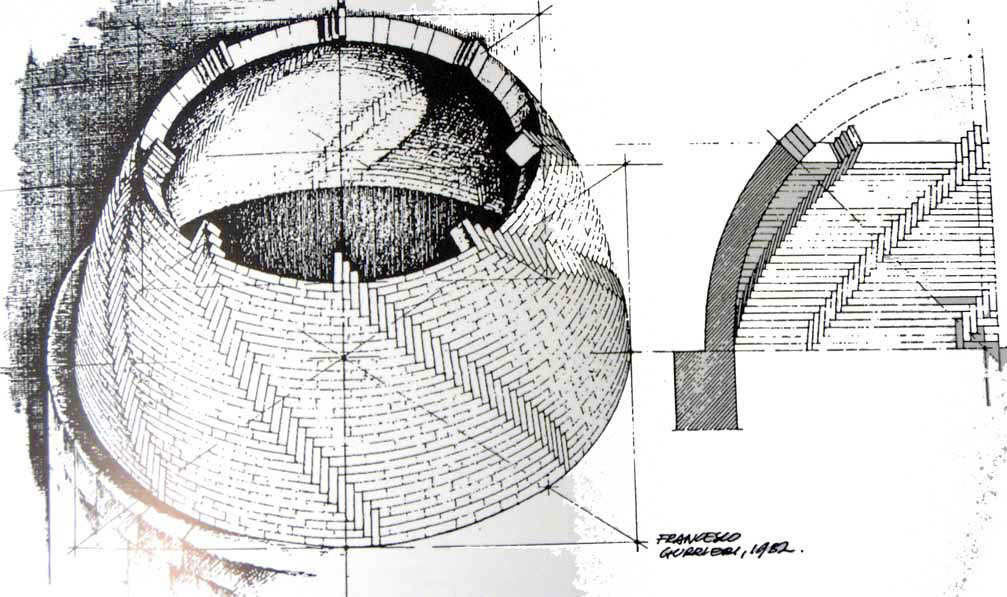

- En architecture, les dessins permettent de concevoir les structures complexes et d’expérimenter des innovations. Les dessins préparatoires de Filippo Brunelleschi pour la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence en sont l’exemple. On peut parler d’innovation architecturale à la Renaissance ! Le défi monumental était d’ériger une coupole autoportante sans cintres en bois (impossibles à fabriquer à cette échelle). Brunelleschi conçoit alors une solution novatrice grâce à ses dessins et maquettes.

- Peu de ses dessins originaux ont survécu, mais leurs descriptions et les modèles reconstitués illustrent sa démarche. Il a exploré des concepts comme l’utilisation de briques disposées en « arêtes de poisson » pour stabiliser la structure. Il a aussi imaginé un système de doubles coques : une coque interne porteuse et une coque externe esthétique. La coupole, achevée en 1436, reste une prouesse technique et esthétique qui témoigne de la vision révolutionnaire de Brunelleschi.

Étape préparatoire pour les grandes œuvres (peinture, sculpture)

Un exemple célèbre de dessin préparatoire pour une grande œuvre peinte est le carton de Raphaël pour La Dispute du Saint-Sacrement. Cette fresque monumentale sera en effet réalisée dans la Chambre de la Signature au palais du Vatican entre 1509 et 1510, sur la base du carton.

(GrandPalaisRmn (Musée du Louvre) / Michel Urtado)

Les dessins servaient à planifier la composition générale de l’œuvre avant de la transposer sur le mur. Dans ce carton, Raphaël dessine avec précision les figures, poses, expressions, ainsi que la disposition des éléments architecturaux et des lignes de perspective. Le dessin lui permet d’ajuster les interactions entre les personnages pour créer une harmonie visuelle parfaite.

Un autre exemple est présenté dans l’exposition. Il s’agit d’une étude de Paolo Farinati, étude préliminaire à une frise du Palazzo Giuliari de Vérone. On y voit un quadrillage, la « mise au carreau ». Cette technique de dessin académique est une méthode qui va permettre le transfert, c’est-à-dire la reproduction de l’image à une autre échelle, ici pour agrandir, tout en gardant exactement les mêmes proportions.

Les grands maîtres du dessin italien à la Renaissance

Le « disegno » est un concept clé de la Renaissance italienne, symbole de la pensée créative et de l’idéal artistique. Plus qu’un simple croquis préparatoire, cela désigne à la fois le dessin en tant que pratique artistique et l’idée créative qui le sous-tend.

Génie de l’observation et études scientifiques : Léonard de Vinci

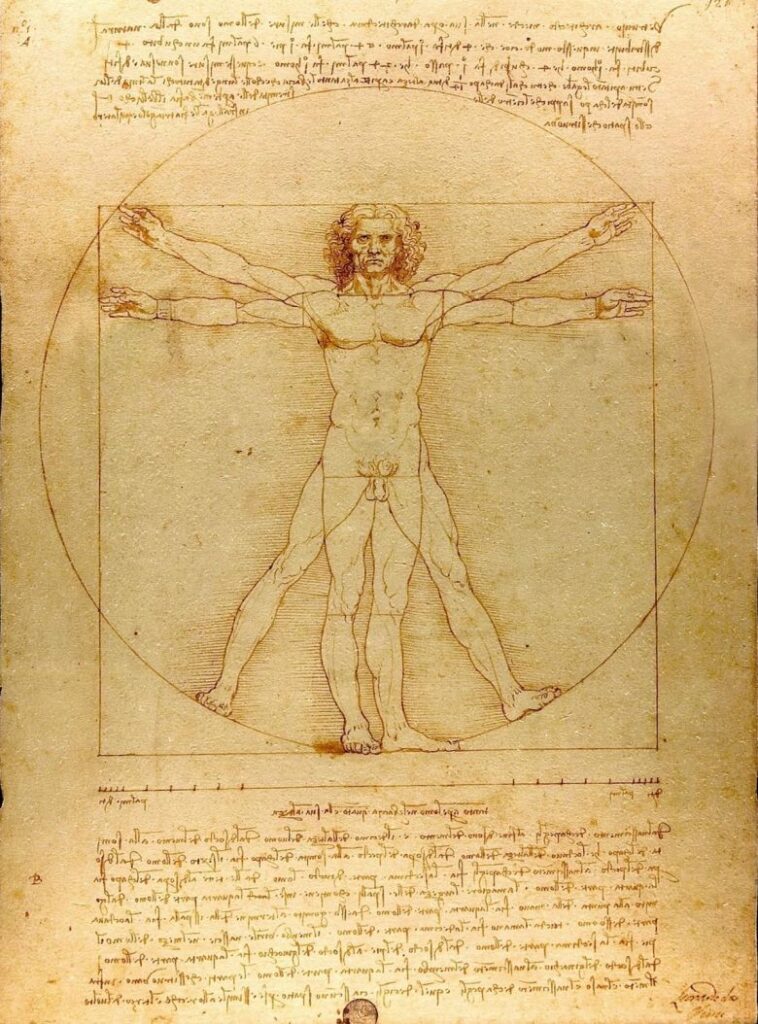

Léonard de Vinci (1452-1519) est l’incarnation même de l’homme de la Renaissance, maîtrisant de nombreux domaines tels que la peinture, la sculpture, l’ingénierie, l’anatomie et l’architecture.

(Galerie de l’Académie de Venise)

La Renaissance place l’Homme au centre des préoccupations ; Léonard de Vinci présente un exemple emblématique de l’usage du dessin pour explorer les proportions et l’anatomie : L’Homme de Vitruve. Ce dessin, basé sur les écrits de l’architecte romain Vitruve, illustre les proportions idéales du corps humain, inscrit dans un cercle et un carré.

Les dessins de Léonard de Vinci se sont également consacrés à l’étude de la mécanique, illustrant son génie visionnaire et son approche multidisciplinaire.

Citons par exemple la vis aérienne, un dessin célèbre représentant une machine volante basée sur le principe de la vis. Ce concept est considéré comme une préfiguration de l’hélicoptère.

Michel-Ange : la force du trait au service de l’émotion

Michel-Ange (Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) est surtout célèbre pour ses sculptures monumentales. Citons le David ou la Pietà, qui illustrent sa maîtrise du marbre. Citons aussi ses fresques comme celle de la chapelle Sixtine au Vatican. Ses dessins occupent une place centrale dans son processus créatif et son héritage.

Pour le plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange élabore une décoration continue. Il rompt avec la tradition du compartimentage en niches entourées d’éléments ornementaux.

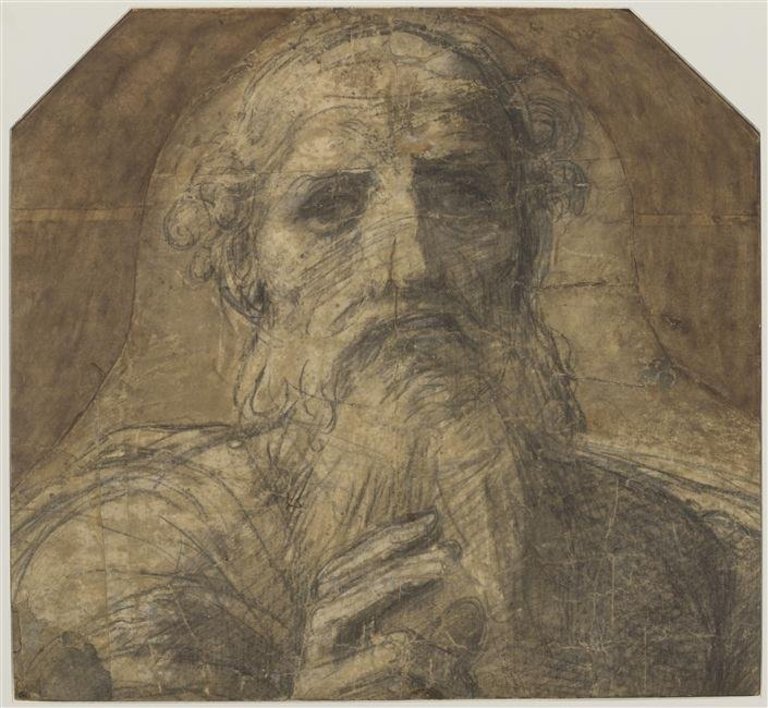

(New York, Metropolitan Museum of Art)

Sculpteur avant tout, Michel-Ange emploie le corps humain comme outil d’expression plastique. Il dépeint des corps musclés et dynamiques, témoignant de sa maîtrise de l’anatomie et de sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers la forme humaine.

Un dessin de Michel-Ange est présenté dans l’exposition à la Fondation Custodia : une étude de tête coiffée de casque décoratif. Hélas on ne connaît pas la fonction de ces petites études. Un petit exercice de virtuosité pour une esquisse en quelques traits ?

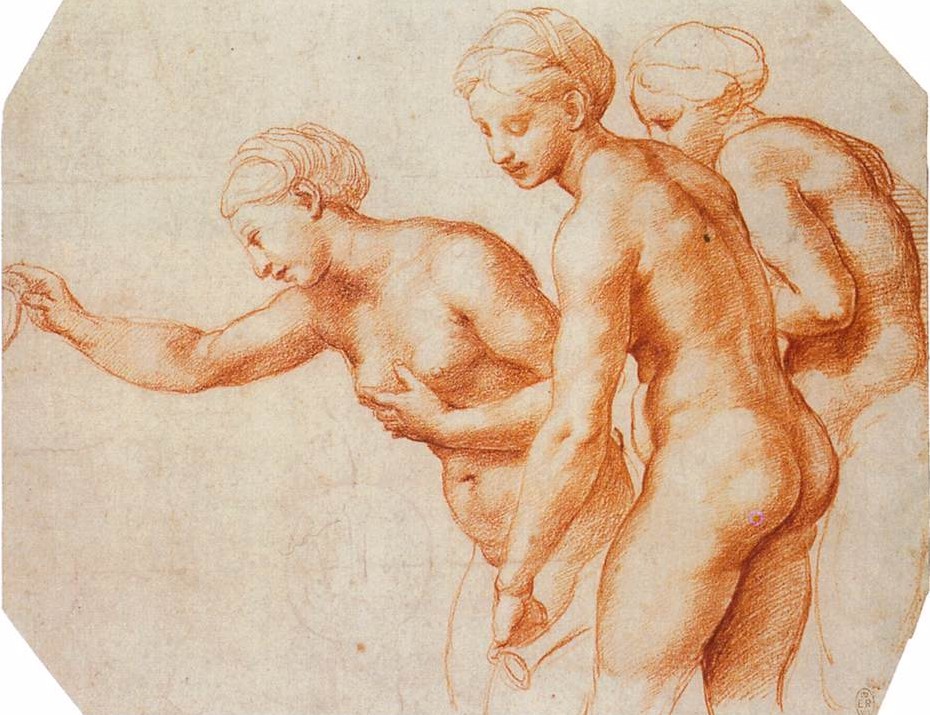

L’harmonie par Raphaël : la grâce dans le croquis

Raphaël (1483-1520), de son nom complet Raffaello Sanzio, est un peintre et architecte italien emblématique de la Haute Renaissance. Dans ses croquis, visages, corps ou éléments d’architecture sont empreints d’élégance naturelle, d’harmonie et de grâce. Ainsi chaque trait, précis et délicat, témoigne de sa maîtrise du dessin et de sa capacité à capturer l’essence de ses sujets.

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte Les Trois Grâces (tableau conservé au musée Condé à Chantilly), une peinture illustrant sa maîtrise de la composition et de la représentation des figures féminines. Ce tableau est une œuvre de jeunesse, influencée par l’art classique.

Plus tard dans la carrière de Raphaël, des fresques lui sont commandées par Agostino Chigi pour la Villa Farnesina à Rome. Raphaël explore à nouveau le thème des Trois Grâces, cette fois dans le contexte des décorations mythologiques de la villa, notamment autour du mythe de Psyché et des plaisirs de l’amour. Le langage pictural est ici décoratif et allégorique, adapté à l’élégance raffinée de la Renaissance romaine. Le dessin est ici un travail préparatoire pour une fresque monumentale.

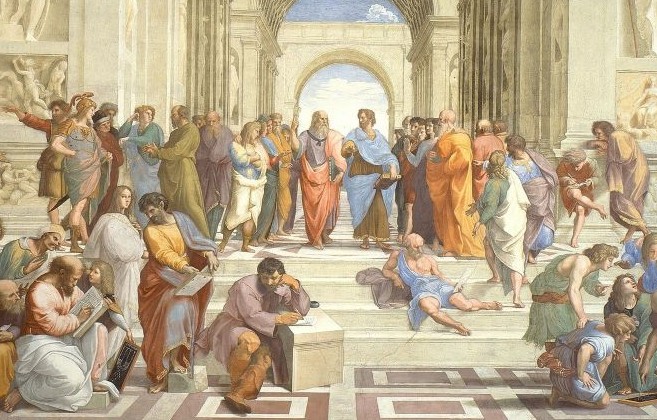

Le dessin préparatoire de Raphaël pour la fresque L’École d’Athènes, souvent désigné sous le nom de « carton », est un autre exemple majeur de son travail. Cette étude préliminaire de grande importance a guidé la composition de l’œuvre. Elle a en effet servi la fresque de L’École d’Athènes que Raphaël peindra dans la Chambre de la Signature du palais du Vatican. Le carton est conservé aujourd’hui à la Pinacothèque Ambrosienne de Milan.

Sur l’Étude pour la figure de Platon, Raphaël représente le philosophe avec un visage ressemblant à celui de Léonard de Vinci ; il cherche à capter l’attitude et l’expression idéalisée du philosophe, central dans la fresque, en discussion avec Aristote.

Le carton représente une étape cruciale dans le processus de création de la fresque puisqu’il s’agit d’un dessin à grande échelle, destiné à transférer les lignes principales sur le mur, souvent en perforant le papier pour permettre le traçage au charbon de bois (technique du poncif).

Techniques et matériaux caractéristiques du dessin italien à la Renaissance

L’art du dessin italien, à travers les siècles, a vu l’évolution et la sophistication de ses techniques et de ses matériaux.

La pierre noire, un minéral tendre, généralement constitué de charbon de bois compacté, permet de travailler les contours avec un contrôle précis du trait, sans que les lignes ne s’effacent.

Les plumes étaient fabriquées à partir de matériaux naturels, principalement des plumes d’oiseaux. Les plumes de paon étaient prisées pour leur souplesse et leur robustesse. Elles permettaient de tracer des lignes fines mais aussi plus larges, selon l’angle d’inclinaison et la pression exercée. Les plumes de corbeau ou d’oie étaient pour des dessins plus détaillés, avec une grande précision.

L’encre, souvent noire, permettait des contrastes saisissants. L’encre était par exemple fabriquée à partir de galles de chêne dont on extrayait les tannins. Cette encre était célèbre pour sa longévité et sa stabilité.

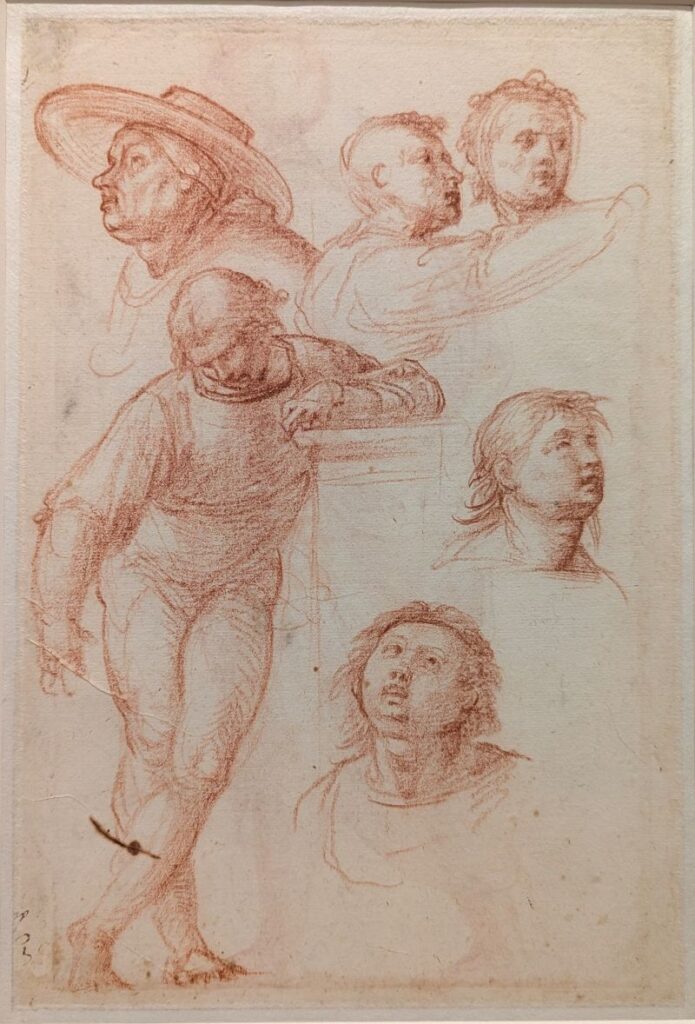

Le fusain et la sanguine, utilisés pour leurs qualités de nuance et de douceur, ont permis aux artistes d’explorer la lumière, l’ombre et les volumes de manière très fluide.

La sanguine, issue d’ocre rouge, couleur chaude et terreuse, est particulièrement utilisée pour travailler en nuances. Elle est particulièrement efficace pour les portraits, les études de mains, ou encore les esquisses de nu. La texture est douce, la tonalité riche ; l’ambiance est plus intime.

Parmi les exemples présentés dans l’exposition, citons :

Les papiers étaient généralement fabriqués à la main, à partir de chiffons de lin ou de coton. Le rendu, souvent de couleur claire, était légèrement grisâtre ou ivoire en raison de l’impureté des fibres.

À partir de la Renaissance, les ateliers de Florence et de Venise ont perfectionné la fabrication du papier. Ils ont offert une surface plus lisse et plus souple, idéale pour les dessins minutieux. Le papier de couleur a également été introduit.

Héritage et influence du dessin italien de la Renaissance

Le dessin italien de la Renaissance a laissé un héritage artistique durable qui a profondément influencé les courants stylistiques et les pratiques académiques des siècles suivants.

Le maniérisme

Ce courant émerge à la fin de la Renaissance italienne vers 1520. Le maniérisme prolonge et transforme l’héritage de la Renaissance en s’éloignant des idéaux d’équilibre, d’harmonie et de réalisme. Il s’agit d’adopter des compositions plus complexes, des proportions allongées, et une expressivité exagérée. L’objectif était aussi la réaction aux conventions classiques.

Un exemple marquant est La Déposition de Croix réalisée par Pontormo, dans la chapelle Capponi de l’église Santa Felicita de Florence, où l’on observe des figures allongées, des poses artificielles, et une palette de couleurs vibrantes et irréelles. Cette œuvre illustre parfaitement la transition entre l’équilibre classique de la Renaissance et l’expressivité exacerbée propre au maniérisme.

Vasari sera choqué par l’œuvre, estimant que cette peinture lui rappelle le style gothique, synonyme de décadence, de mauvais gout et de barbarie, contraire à l’esprit de la Renaissance qui se veut héritière des normes et de l’esthétique de l’Antiquité classique.

L’impact sur les académies d’art en Europe

Le dessin italien de la Renaissance a eu un impact majeur sur la formation artistique en Europe, notamment à travers les académies d’art. Citons l’académie du dessin de Florence (dès 1563) et l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris (dès 1648). Ces écoles ont intégré le dessin comme discipline centrale, vue comme le fondement de toute pratique artistique.

Un artiste devait maîtriser le dessin avant de pouvoir s’attaquer à la couleur, à la composition ou aux formes plus complexes. Le dessin permettait d’acquérir une compréhension précise des formes, des proportions, et de la perspective.

Ce modèle de formation a traversé les siècles et continue d’être la base de l’éducation artistique dans de nombreuses académies aujourd’hui.

Une inspiration durable pour le néoclassicisme

L’héritage du dessin italien de la Renaissance a continué d’influencer profondément les artistes des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, le mouvement néoclassique s’est développé en réaction à l’exubérance du rococo et le style du baroque. Avec des représentations dans les branches artistiques, littéraires et culturelles. Ce courant a renoué avec les idéaux de l’Antiquité classique. Il s’agissait de réintégrer des principes tels que la composition équilibrée, la symétrie rigoureuse et une étude approfondie de l’anatomie. Imiter et redéfinir les techniques des grands maîtres de la Renaissance était la clé.

C’est le cas de Jacques-Louis David, dans Le Serment des Horaces, tableau de grande taille conservé au musée du Louvre à Paris. Inspiré par les œuvres de Raphaël et de Michel-Ange, David met en scène des figures humaines bien proportionnées, dans une posture à la fois dynamique et équilibrée ; le groupe des personnages est structuré de manière symétrique. L’étude anatomique et l’attention portée aux détails corporels permet de perfectionner la représentation des corps.

Conclusion : Le dessin italien de la Renaissance, une clé pour comprendre l’histoire de l’art

L’héritage du dessin italien de la Renaissance est indéniablement l’une des pierres angulaires de l’histoire de l’art occidental. Les grands maîtres tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange, et Raphaël ont établi des bases solides pour la représentation du corps humain, la maîtrise de la perspective et la quête de l’harmonie.

Le dessin, en tant que médium privilégié, a joué un rôle central. Non seulement dans la création des chefs-d’œuvre de cette époque, mais aussi dans la transmission de principes fondamentaux qui ont influencé les générations suivantes. Le néoclassicisme au XVIIIe siècle témoigne de la pérennité de ces héritages. Le retour aux idéaux antiques et la réévaluation des techniques de composition et d’anatomie en étaient les piliers.

Pour en savoir plus sur les expositions de la Fondation Custodia, suivez ce lien