Georges de La Tour (1593 – 1652), né en Lorraine, est très tôt attiré par la peinture et remarqué pour son talent. Sa carrière le conduit à Paris où il côtoie collectionneurs, mécènes, et la cour du roi Louis XIII. Après des siècles d’oubli, il connaît aujourd’hui la reconnaissance ; c’est une figure majeure de la peinture française du XVIIe siècle.

La peinture européenne du XVIIe siècle : Un âge d’or artistique

Le XVIIe siècle représente un âge d’or artistique en Europe. Les monarchies et le dynamisme des grandes cités marchandes favorisent une diversité d’œuvres et une richesse sans précédent.

La baroque

C’est l’époque du baroque, avec son goût du mouvement et du contraste. Rubens et Rembrandt, peintres de l’école flamande, incarnent l’exubérance théâtrale et sensuelle. Par ailleurs, citons le Bernin en Italie, ainsi que Caravage, lequel révolutionne l’art avec son clair-obscur dramatique. Quels que soient les thèmes, religieux, mythologiques ou de pouvoir, la mise en scène est spectaculaire.

Rembrandt – Bethsabée au bain tenant la lettre de David – 1654 / Rubens – L’Enlèvement d’Orithye par Boreas – 1620 / Le Bernin – Daniel et le Lion – entre 1655 et 1657 / Caravage – La mise au tombeau – 1602-1604

Le classicisme

Également au XVIIe siècle, le classicisme se développe, essentiellement en France. Inspiré de l’Antiquité gréco-romaine, ce mouvement artistique vise à atteindre la beauté antique idéale par l’ordre, la mesure et l’équilibre. Avant tout, il s’agit de peinture d’histoire, le genre majeur à l’époque, avec des scènes antiques ou de mythologie. Viennent ensuite les scènes morale, la vertu et les paysages.

Nicolas Poussin – les Bergers d’Arcadie – vers 1638 / Simon Vouet – Sainte Marie Madeleine – 1623-1627 / François Girardon – l’Enlèvement de Proserpine – 1696

Les scènes de genre réalistes

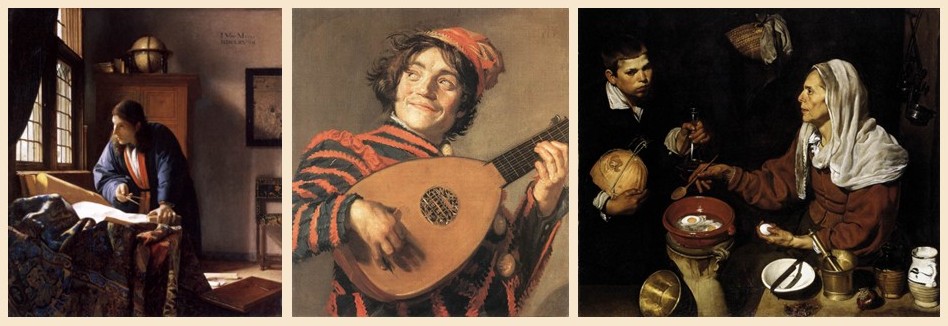

Enfin, un courant pictural marqué par un souci de vérité et d’observation directe du réel se développe également au XVIIe siècle. Ce sont les scènes de genre. Scènes de vie quotidienne, intérieurs, tavernes, fêtes, scènes paysannes. Citons les maîtres hollandais comme Johannes Vermeer, au réalisme classique, intimiste, et Frans Hals, expressif et vivant. En Espagne, Velázquez emprunte au baroque son intensité dramatique.

Vermeer – Le Géographe – 1668-1669 / Frans Hals – Le Bouffon au luth – 1623-1624 / Velázquez – Vieille faisant frire des œufs – 1618

Cette diversité fait du XVIIe siècle un moment majeur de l’histoire de l’art.

C’est à la même période que se développe le talent de peintre de Georges de La Tour.

Les grands thèmes de Georges de La Tour

Le répertoire de Georges de La Tour comporte peu de thèmes. Ce sont des épisodes de la Bible, des silhouettes humbles, des scènes de genre avec des musiciens, des joueurs ou des mendiants, miroirs de la condition humaine.

Les scènes religieuses : Dépouillement et spiritualité

Georges de La Tour occupe une place singulière dans l’art religieux du XVIIe siècle. Ses toiles de scènes religieuses se distinguent par un grand dépouillement qui tranche avec l’exubérance baroque contemporaine. Il se concentre sur l’humanité du sacré.

L’artiste privilégie une sobriété extrême : les personnages se tiennent dans des espaces réduits, souvent plongés dans la pénombre, éclairés par la seule lumière d’une chandelle. En synthèse, ce clair-obscur, d’une intensité méditative, ne vise pas à créer un effet théâtral mais à susciter une atmosphère de recueillement.

L’Adoration des bergers en est un exemple. Il s’agit du miracle de la naissance de l’enfant Jésus. Pour autant, aucun signe religieux ne le souligne. Ni auréole, ni roi mage, contrairement aux représentations classiques de la Nativité. Juste la discrète présence d’un agneau : pour les chrétiens, Jésus-Christ est « l’agneau de Dieu ».

Cadrage, serré, éclairage provenant d’un cierge : les jeux de lumière sont au service d’une scène à caractère intime.

Cette œuvre s’inscrit dans une veine réaliste, en résonance avec son époque, l’univers de la paysannerie du XVIIe siècle.

Les scènes religieuses traitées avec réalisme

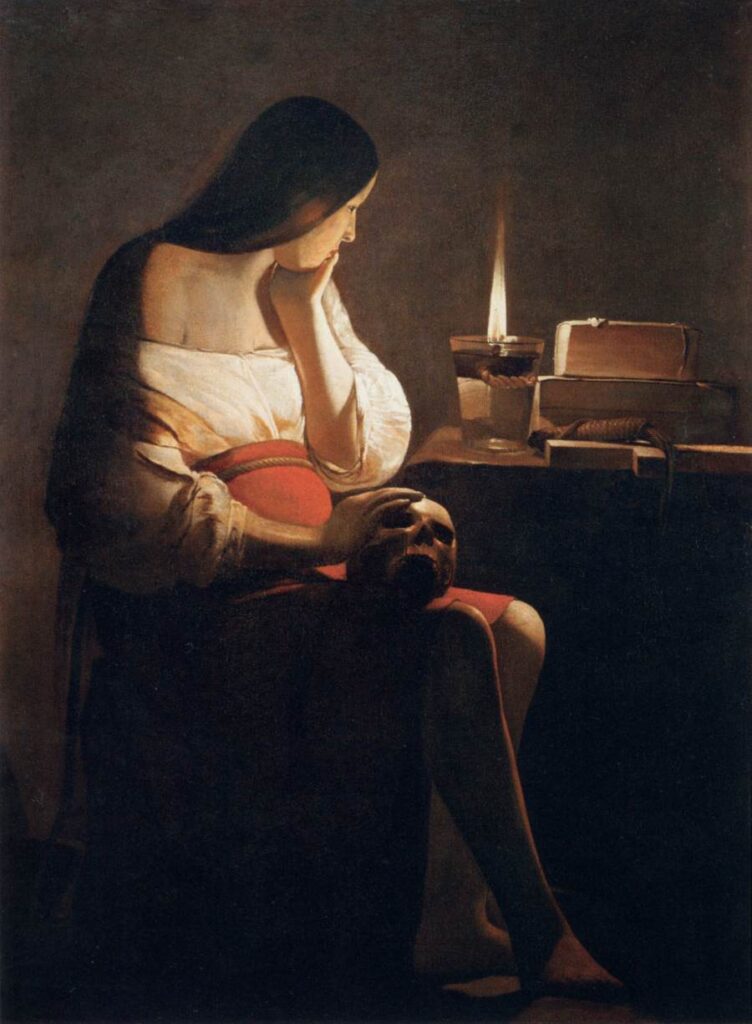

Dans la tableau Madeleine aux deux flammes, La Tour transpose là aussi l’univers du quotidien dans un sujet biblique.

Madeleine, pécheresse repentie, médite sur la mort symbolisée par un crâne humain posé sur ses genoux. La figure est assise dans un intérieur très simple ; elle-même est vêtue très simplement. La scène baigne dans la pénombre. La chandelle qui brûle se reflète dans le miroir, générant la vue de deux flammes, symbole des deux facettes de sa vie, de la richesse à la pauvreté matérielle.

Les Évangiles présentent Joseph comme l’époux de Marie, mère de Jésus. Il appartient à un milieu modeste et exerce le métier de charpentier, symbole de travail humble et manuel.

La Tour le représente avec réalisme, en bras de chemise, occupé à percer une pièce de bois, ses autres outils de charpentier posés au sol, tandis qu’un jeune enfant l’éclaire à la bougie, Jésus.

L’émotion nait de la communion silencieuse entre les deux personnages. L’artiste les immortalise dans un moment quotidien et intime, bien que la pièce travaillée par Joseph – une croix – préfigure le destin du Christ. L’éclairage en clair-obscur soutient le contraste entre l’inquiétude du vieil homme et la sérénité de l’enfant.

Dans l’ensemble de ses représentations religieuses, Georges de La Tour efface tout décor superflu. Les figures, aux gestes mesurés, incarnent une foi silencieuse et intime. Les visages simples et des personnages proches de la condition populaire renforcent le sentiment d’une spiritualité accessible à tous.

Les scènes de genre : Musiciens

Parallèlement à ses tableaux religieux, La Tour a consacré une part importante de son œuvre aux scènes de genre. Il représente le peuple : des musiciens ambulants, mendiants, filous, joueurs de dés ou de cartes.

Ses sujets, ancrés dans la vie quotidienne, révèlent une facette plus réaliste et sociale de son art. Loin de l’idéalisation, il peint comme il voit la misère, la ruse ou l’oisiveté des hommes.

Georges de La Tour ne se contente pas d’observer : il structure ses compositions avec une rigueur presque géométrique. Les groupes de joueurs ou de musiciens se figent dans des poses solennelles, comme s’ils participaient à une mise en scène. Aujourd’hui nous dirions « arrêt sur image ». Le peintre révèle une attention aigüe à la condition sociale et à la vie quotidienne.

La Rixe de musiciens illustre une scène de musiciens ambulants d’âge mûr, qui, chassés de partout, se battent pour un emplacement.

Un joueur de vielle à roue se sert de sa manivelle comme une arme. Face à lui, un joueur de bombarde brandit sa flute. Ce dernier serre aussi dans sa main droite un citron pour asperger le musicien qui prétendait probablement être non voyant pour attirer la compassion.

Les scènes de genre : Mendiants, filous

La guerre de trente ans (1618-1648) a mis de nombreuses familles dans la misère. Des musiciens ambulants se battent pour survivre ; des mendiants se retrouvent sur les routes. La Tour donne à voir la misère des gens du peuple du XVIIe siècle.

Ces deux personnes âgées, à qui l’on a offert des petits pois, sont des mendiants affamés. Femme édentée, vêtements usés et troués. Dans Les Mangeurs de pois, La Tour convoque le spectateur à regarder la pauvreté en face. Pour résumer, l’artiste parvient à conférer une grande dignité à ces êtres au cœur de la misère.

Autre thème, celui de la duperie, traité par Georges de La Tour dans La Diseuse de bonne aventure. Ce thème est à la mode au XVIIe siècle.

Plusieurs femmes dépouillent un jeune noble. « Voulez-vous connaître votre avenir ? » Pendant que la vieille femme gitane au menton crochu détourne son attention, les trois autres lui dérobent sa bourse et ses effets.

Ici encore, La Tour a adopté une frise de personnages et un fond neutre pour cerner les caractères. Les protagonistes semblent figés mais leurs jeux de regards intenses soulignent la lutte silencieuse entre naïveté et ruse.

Le style pictural de Georges de La Tour

L’un des traits les plus remarquables de l’art de Georges de La Tour réside dans son usage singulier de la lumière artificielle. En outre, sa peinture se caractérise par une grande sobriété des formes.

La lumière des chandelles : Une signature unique

Nombre de ses tableaux se déroulent dans des intérieurs obscurs, où seule une flamme éclaire la scène. Cette source lumineuse restreinte ne sert pas seulement à créer une atmosphère, elle devient l’élément central de la composition. La flamme sculpte les volumes, isole les visages et plonge les personnages dans une aura de silence.

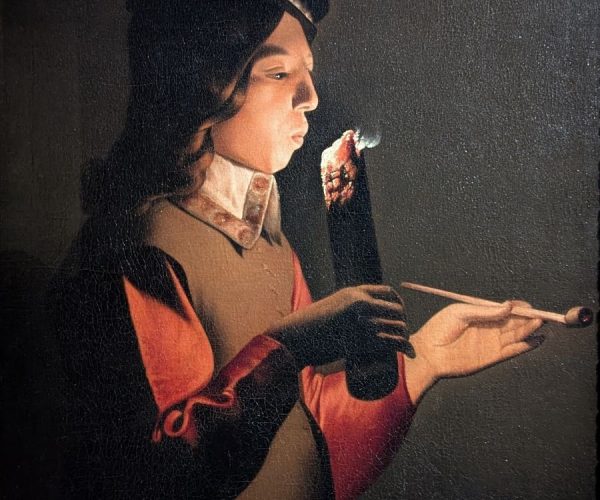

Georges de La Tour – Le Souffleur à la pipe – 1646

Le souffleur à la pipe est un tableau commandé à Georges de La Tour, composition emblématique des ornements d’intérieurs bourgeois.

Il s’agit d’un homme soufflant sur un tison pour allumer sa pipe. Il porte un justaucorps aux manches rouges, un col blanc à galons et une toque sur la tête. La flamme rougeoyante du tison, les joues gonflées et le souffle suspendu composent un monde de grâce très poétique.

Comme dans le tableau Madeleine aux deux flammes évoqué plus haut dans cet article, La Tour présente La Madeleine à la veilleuse, dite aussi La Madeleine Terff, dans une vision méditative.

Cette fois, elle est seule face à une simple chandelle et garde là encore un crâne sur ses genoux. Ce memento mori rappelle la brièveté et la vanité de l’existence.

Contrairement à Caravage, dont le clair-obscur vise souvent à souligner le drame, Georges de La Tour recherche une clarté apaisée. La lumière artificielle, douce et enveloppante, ne dramatise pas, mais révèle la méditation. Cette maîtrise de la chandelle est sa véritable signature visuelle.

La sobriété des formes

Les personnages de Georges de La Tour, souvent figés, semblent taillés dans la matière avec une géométrie dépouillée. Les gestes réduits à l’essentiel et le décor effacé laissent place à une composition pure et lisible.

D’une apparente simplicité, Le Nouveau-Né est une scène de maternité qui suggère une lecture spirituelle. Sans inclure d’attributs religieux explicites, Georges de La Tour évoque la Nativité de l’Enfant Jésus avec la Vierge et Sainte-Anne.

La sobriété des formes s’observe particulièrement sur le visage de Marie, en ovale parfait.

Les silhouettes, tout en rondeur, se découpent à la lueur d’une chandelle. Les courbes régulières et la lumière qui semble émaner du nourrisson confèrent à la composition un équilibre remarquable.

Cette scène domestique révèle la tendresse universelle d’une mère à la naissance d’un enfant.

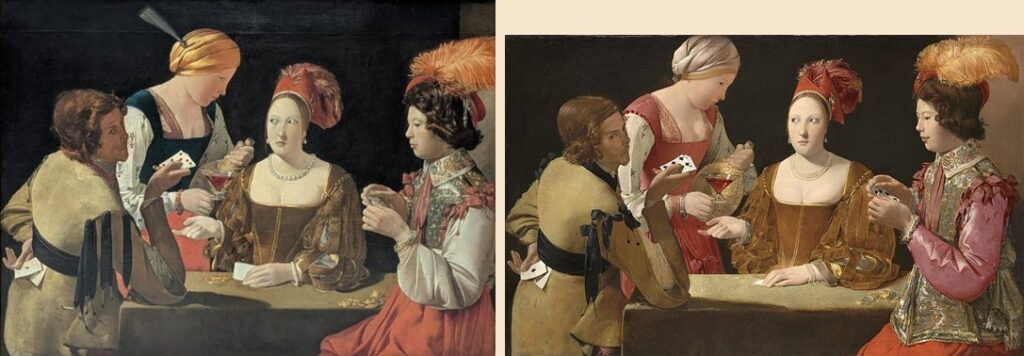

Étude d’œuvre : Le Tricheur à l’as de carreau

Le Tricheur à l’as de carreau est une œuvre majeure de Georges de La Tour, conservée au musée du Louvre. Son scénario, la richesse de ses détails picturaux et la leçon morale qui s’en dégage méritent une étude fine à bien des égards.

Scénario

La scène représente quatre personnages, hommes et femmes, réunis autour d’une table et jouant aux cartes. Le jeu en question, la prime, est l’ancêtre du poker, un jeu d’enchères et d’argent qui se joue à quatre cartes.

Les complices sont : une courtisane assise, une servante s’apprêtant à servir un verre de vin, et un homme légèrement tourné dans l’obscurité qui dissimule un as de carreau dans sa ceinture.

L’action principale exclut le joueur fortuné. Cet homme bourgeois ne semble pas avoir compris qu’il est en proie à la supercherie.

Georges de La Tour adopte un traitement pictural qui appuie le propos de la scène. Peints à mi-corps, presque grandeur nature sur fond neutre et sombre, les personnages occupent l’intégralité de la toile. Par le regard du tricheur vers les spectateurs alors qu’il s’empare de l’as de carreau dans son dos, le peintre attire notre attention. Le spectateur entre dans le secret de la combine.

Détails

L’analyse des détails nous éclaire davantage.

Le tricheur présente ses aiguillettes dénouées aux épaules, nous confirmant une morale bien lâche. Il détient par ailleurs un ensemble de cartes de carreau (« diamonds » en anglais), symbolisant sa réussite financière à venir.

Dans le jeu de l’homme piégé, ce sont des piques, signes de malheur.

L’habit de soie de cet homme, sa posture droite et ses pièces d’or font de lui un homme fortuné, un jeune bourgeois, proie parfaite pour ces tricheurs. Il se tient avec la bouche en cœur et les joues gonflées. Sur le chef de l’homme piégé trône un chapeau resplendissant d’une plume d’autruche. Il va se faire plumer !

La courtisane porte les attributs de l’époque : teint clair, formes bien en chair, décolleté plongeant, coiffe chargée, parure de perles. Aucun doute sur sa moralité légère. Son coup d’œil en coin vers la servante souligne la complicité des tricheurs.

Morale

Venons en à la morale de l’histoire.

L’œuvre évoque les trois grandes tentations du XVIIe siècle : le jeu, le vin et la luxure.

Depuis le Moyen Âge, la société voyait la tricherie au jeu comme un délit grave. Certains édits prévoyaient l’excommunication des tricheurs.

Pour conclure cette étude d’œuvre, mentionnons l’existence d’une version antérieure, nommée Le Tricheur à l’as de trèfle, conservée au Kimbell Art Museum, Fort Worth, Etats-Unis.

Auteur de compositions à succès, La Tour a dupliqué ses œuvres sur commande. Il a ainsi produit des variantes de ses propres créations, comme Saint Jérôme pénitent ou Saint Sébastien soigné par Irène.

Conclusion : Héritage et postérité de Georges de La Tour

Après sa mort en 1652, Georges de La Tour tombe rapidement dans l’oubli, éclipsé par d’autres maîtres de son temps. Son œuvre est redécouverte tardivement, au début du XXe siècle, grâce aux recherches de spécialistes. Plusieurs toiles autrefois attribuées à d’autres peintres lui sont rendues.

Des scènes religieuses aux scènes de genre, on retiendra la grande sobriété des formes de Georges de La Tour, ses jeux de lumière au service des scènes à caractère intime, ses saints très humains, et la banalité du quotidien transcendé en miroir de la condition humaine.

Aujourd’hui, on compte une quarantaine de toiles authentifiées, ce qui confère à son œuvre une rareté précieuse. L’intérêt pour Georges de La Tour est confirmé par l’exposition au musée Jacquemart-André à Paris, du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026, joliment intitulée « Entre ombre et lumière ». Le musée du Louvre présente toujours, quant à lui, une collection permanente exceptionnelle !