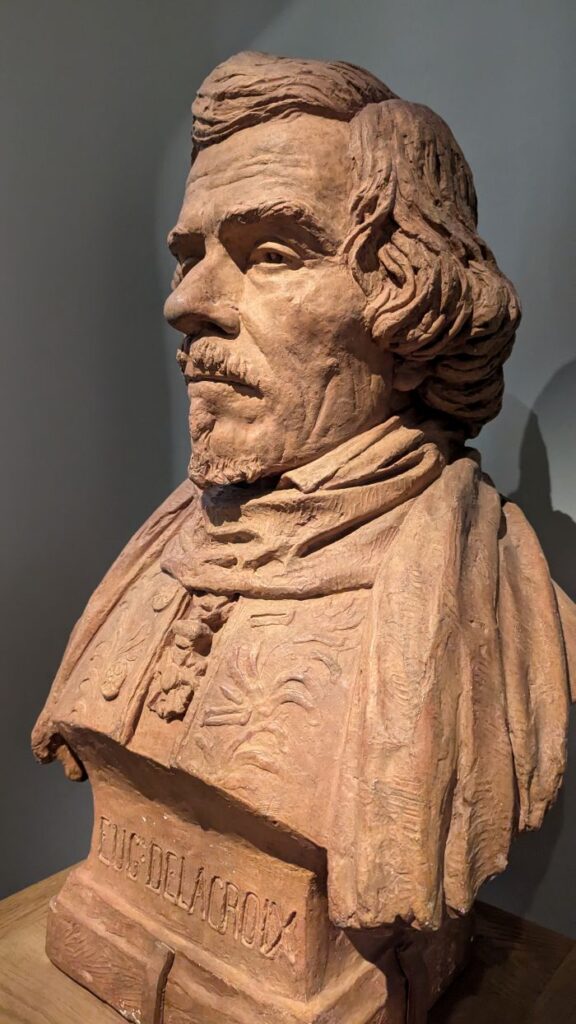

Chef de file du romantisme français, Eugène Delacroix (1798–1863) a marqué le XIXe siècle.

Son parcours artistique s’est nourri de multiples influences — littéraires comme picturales — allant de Byron à Rubens ou Géricault. Delacroix, à son tour, influencera des artistes majeurs tels que Fantin-Latour ou Cézanne. Cet article explore ces héritages croisés.

Une jeunesse sous influences

Dès sa jeunesse, Eugène Delacroix est imprégné de littérature, d’histoire et d’héritage classique. Son milieu familial est bourgeois et cultivé. Il intègre l’École des Beaux-Arts de Paris où il approfondit le dessin et la copie des maîtres.

L’héritage chez Delacroix des écrivains romantiques

L’influence des écrivains Byron, Goethe et Shakespeare a été déterminante dans l’élaboration de l’imaginaire artistique d’Eugène Delacroix.

Ces auteurs, emblématiques du romantisme européen, ont nourri chez lui une vision exaltée de l’art, de la passion et de la condition humaine.

Citons par exemple le théâtre de Shakespeare : Delacroix y trouvera des sujets tout au long de sa carrière, comme dans Hamlet : le tragique, la tension entre la folie, le destin et la mélancolie.

© 2006 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Thierry Le Mage

Les études classiques et le goût pour l’antiquité

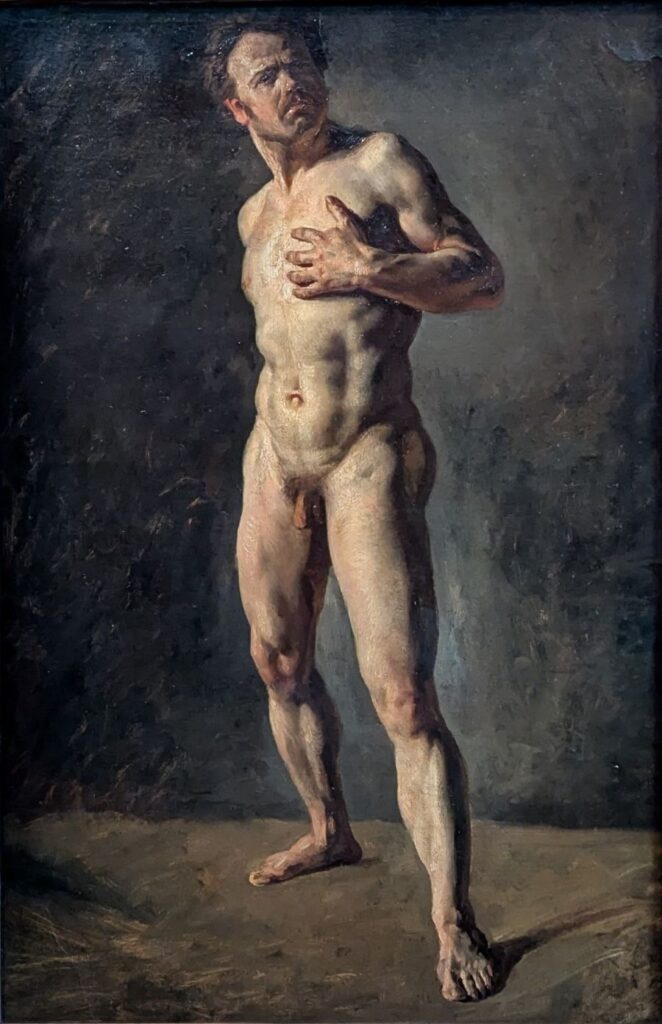

Delacroix entre en 1816 dans l’atelier de Pierre-Narcisse Guérin, un peintre néoclassique formé par David. Là, il bénéficie d’un enseignement académique exigeant. La représentation du corps humain d’après modèle vivant était un exercice fondamental. Delacroix y apprend les proportions, la musculature, le mouvement.

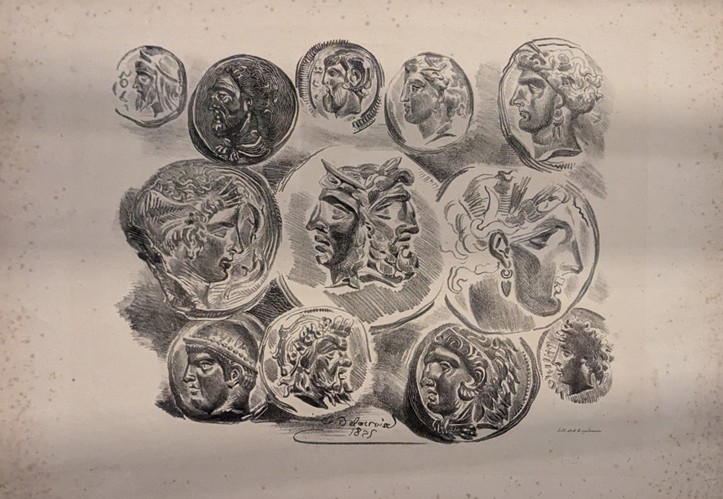

Delacroix manifeste également un intérêt marqué pour l’Antiquité classique. Il réalise par exemple des lithographies reproduisant des médailles antiques.

Géricault, mentor et ami de Delacroix

C’est dans l’atelier de Pierre-Narcisse Guérin que Delacroix fait la connaissance de Théodore Géricault, son aîné de sept ans, avec qui il se lie d’amitié.

Vers 1818, Géricault prépare son œuvre majeure, Le Radeau de la Méduse. La scène, inspirée d’un fait réel de l’époque, représente un groupe de naufragés à l’agonie, entassés sur un radeau de fortune, scrutant l’horizon. Géricault y représente avec réalisme et intensité la souffrance humaine, le désespoir, mais aussi l’élan vers l’espoir.

C’est dans ce contexte que Delacroix, encore jeune artiste – il a vingt ans -, pose pour l’une des figures du tableau, l’un des cadavres tragiquement abandonnés sur le radeau.

L’influence de Géricault sur Delacroix est manifeste dans La Barque de Dante, œuvre de jeunesse de Delacroix. La scène est extraite de la Divine Comédie ; Dante et Virgile visitent le cinquième cercle de l’Enfer, celui des coléreux condamnés à demeurer dans les eaux boueuses du Styx.

De Rubens à Delacroix : la mise en scène du mouvement

L’influence de Rubens sur Eugène Delacroix se manifeste dans son goût pour le mouvement, le traitement sensuel des formes et des compositions non symétriques.

Chez Rubens, les corps tourbillonnent. Dans ses grands formats, Delacroix adoptera des formes tourmentées et des compositions dynamiques.

Delacroix, un peintre engagé

Bien plus qu’un témoin, Delacroix a engagé sa peinture au cœur des enjeux politiques de son époque.

Soutien à la cause grecque

A partir de 1821, Delacroix prend fait et cause pour la lutte du peuple grec qui se soulève dans une guerre d’indépendance contre l’occupant, l’Empire Ottoman.

En 1824, il peint cette peinture d’histoire, œuvre bouleversante qui représente les persécutés de l’île grecque de Scio. Le premier plan est dominé par la vue des cadavres et des mourants. Delacroix y traduit sa solidarité avec les opprimés et son admiration pour l’héroïsme du peuple en révolte.

De même, sa Jeune Orpheline au cimetière est un vibrant hommage aux victimes.

© 2015 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau

En 1826, plutôt qu’avec une scène réaliste, Delacroix propose une réflexion sur le sens de l’Histoire par une figure de style.

L’œuvre est une allégorie qui représente la Grèce, belle et puissante, après le siège de Missolonghi. C’est un grand sujet romantique, celui d’un peuple, le peuple grec, qui prend en main sa destinée pour son indépendance.

Célébration des Trois Glorieuses

Quelques années plus tard, Delacroix réalise La Liberté guidant le peuple.

Initialement appelé « Scènes de barricades », ce tableau commémore les journées d’insurrection révolutionnaire de juillet 1830 (les Trois Glorieuses) pour défendre les libertés bafouées par le roi Charles X.

photo Shonagon

Comme dans Le Radeau de la Méduse de Géricault, l’artiste fait apparaître des cadavres au premier rang.

Sur la barricade, divers types sociaux sont représentés. Dominant la scène, l’allégorie de la France, une femme armée et coiffée du bonnet phrygien, incarne la République triomphante. À ses côtés, un enfant symbolise le gamin de Paris, une figure populaire qui inspirera, trente ans plus tard, le personnage de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo.

Delacroix a lui-même assisté à ces journées révolutionnaires.

Malgré le retour de la monarchie dans le tumulte historique, Delacroix célèbre le courage du peuple de Paris et affirme son attachement aux idéaux de liberté et de justice.

Delacroix, maître de la peinture romantique

Le romantisme en peinture est un mouvement artistique apparu en Europe puis développé au début du XIXe siècle. Alors que le néoclassicisme prône une beauté idéale, le rationalisme et la vertu, le romantisme exalte les sentiments.

Les thèmes traités incluent l’héroïsme, les révoltes, les catastrophes, ainsi que des scènes d’inspiration biblique ou mythologique.

Sur le plan stylistique, une grande liberté s’exprime à travers des couleurs intenses, des formes tourmentées et des compositions dynamiques.

Étude d’œuvre : La Mort de Sardanapale, manifeste romantique

L’œuvre est directement inspirée d’un roman du poète anglais Lord Byron. La scène représente le roi assyrien Sardanapale sur le point de détruire son palais car se sait condamné. Sa cité vient d’être assiégée par un rival, et dans un élan de folie destructrice, il décide de tout anéantir. Tout ! Ses concubines, ses esclaves, ses trésors royaux et ses eunuques. Il les fait tuer sous ses yeux, avant d’allumer un immense brasier et de s’y jeter.

Delacroix présente cette œuvre au Salon de 1827. Le tableau est vivement critiqué : son sujet n’est guère moral, et ce grand tourbillon de corps sacrifiés fait trop explicitement l’apologie de la cruauté.

L’artiste représente l’extravagance, la décadence et la fatalité dans une composition aux couleurs flamboyantes, rouge et doré. La composition est chargée par une profusion de personnages : autant de dimensions récurrentes de l’audace picturale de Delacroix.

Le souverain, dont le visage impassible émerge discrètement dans l’ombre de la pièce en haut à gauche, contemple le drame qu’il a lui-même orchestré, sans une pointe d’émotion.

Son lit occupe presque toute la diagonale du tableau, et semble basculer hors de la toile en bas à droite, précipitant Sardanapale dans sa chute.

Cet univers baroque et la diagonale expressive ne sont pas sans rappeler Rubens.

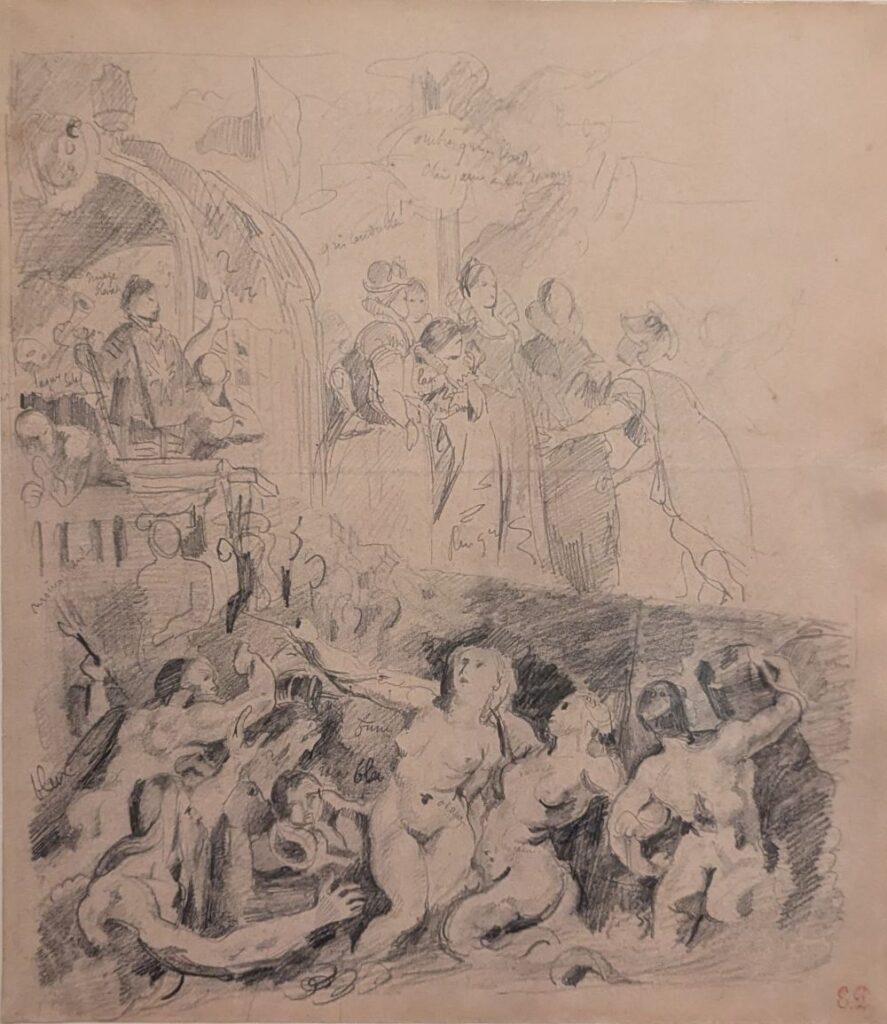

Delacroix aura exécuté de nombreuses études et une esquisse avant de peindre cette toile de grand format (H. 392 × L. 496 cm), conservée au musée du Louvre à Paris.

Delacroix et la découverte du Maroc : vers un Orient plus réaliste

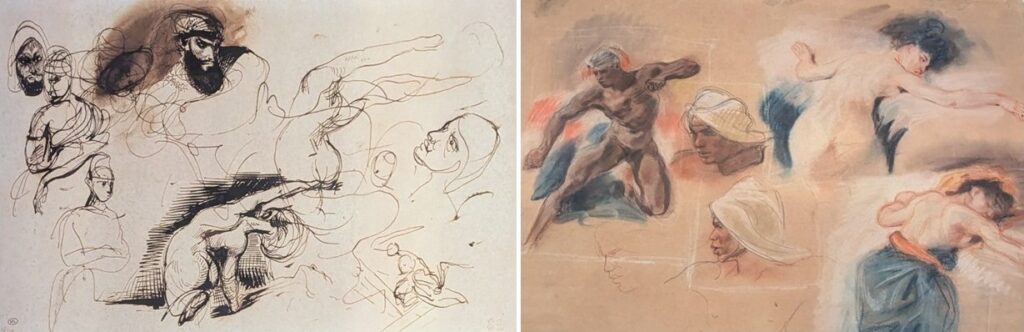

En 1832, Delacroix effectue un voyage au Maroc qui marque un tournant dans sa vision de l’Orient. Son approche est moins fantasmagorique que par le passé. Par le biais de carnets de croquis et d’aquarelles, il approche les mœurs et coutumes du monde oriental avec plus de réalisme.

Le tableau emblématique d’Eugène Delacroix à cette époque, peint au retour du voyage en Afrique du Nord, est Femmes d’Alger dans leur appartement.

Delacroix représente trois femmes et leur servante dans un décor de harem. Il y adopte un regard quasi ethnographique, en représentant avec réalisme les personnages dans leur intimité.

Une grande importance est accordée au rendu des matières : les étoffes, les bijoux, les peaux et les éléments du décor sont traités avec finesse et richesse. Ce soin du détail contribue à l’atmosphère calme et feutrée de la composition.

Le modelé charnel, les tons chauds et l’abondance décorative rappellent l’influence de Rubens. A son tour, Delacroix a été admiré et même copié par d’autres artistes du XIXe siècle.

L’art du décor et les grandes commandes publiques

La réputation établie d’Eugène Delacroix lui permet de recevoir d’importantes commandes de l’État. Ses décors, inspirés de l’histoire, de la mythologie ou de la littérature, incarnent les idéaux romantiques. Même dans les lieux institutionnels, Delacroix continue de célébrer la puissance des sentiments.

Eugène Delacroix – plafond de la Bibliothèque du Palais Bourbon (Assemblée Nationale) – 1847 – © Assemblée nationale

Eugène Delacroix – partie centrale du plafond de la galerie d’Apollon – musée du Louvre – 1850-1851

Pour la Coupole de la Bibliothèque du Sénat (1ère image), la scène est inspirée du texte de l’Enfer de Dante ; elle représente un Élysée, ce lieu où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après la mort.

Dans le plafond de la Bibliothèque de l’Assemblée Nationale (2ème image), Delacroix donne sa vision de l’Histoire et de l’humanité, qui oscille entre la barbarie et les bienfaits des arts et de la civilisation.

Pour la galerie d’Apollon au Louvre (3ème image), la scène est inspirée librement de l’esquisse laissée par Le Brun ; Delacroix y invente une œuvre romantique : Apollon terrassant le serpent Python.

Le musée Eugène-Delacroix à Paris présente quelques esquisses, visibles de très près, permettant d’apprécier le travail préparatoire de l’artiste :

Eugène Delacroix – esquisse pour Hercule attachant Nérée – 1852

Héritage et réinventions

Delacroix exerce une influence durable sur les générations d’artistes qui lui succèdent.

Ce que Delacroix nous a laissé

Pendant près de quarante ans, Delacroix se consacra entièrement à la peinture, construisant une œuvre immense et variée. Il laisse à la postérité environ 1000 tableaux, entre 6 000 et 7 000 dessins, environ 1 500 pages de journal et huit volumes de correspondance.

Dans son compte rendu du Salon de 1859, Baudelaire écrit à propos de Delacroix : « Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond. […] Un mélange admirable de solidité philosophique, de légèreté spirituelle et d’enthousiasme brûlant. »

L’héritage de Delacroix chez Cézanne

L’influence de Delacroix dépasse largement le cadre du romantisme : son usage audacieux de la couleur, sa gestuelle libre et son sens du mouvement annoncent déjà les recherches des impressionnistes, puis des peintres modernes.

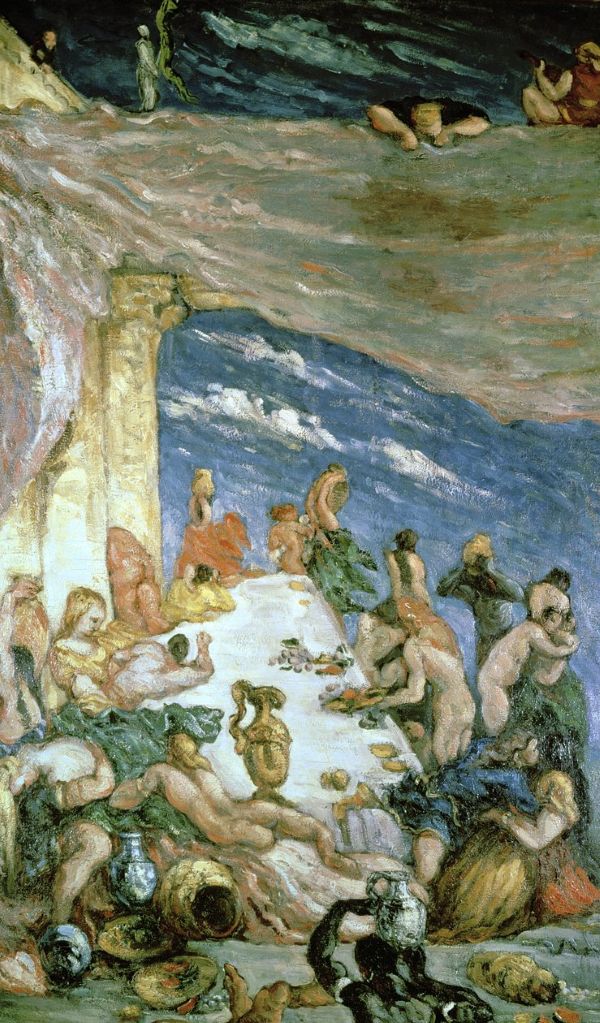

Paul Cézanne dira : « Tout vient de Delacroix ».

Vers 1864, Cézanne réalise une copie directe de La Barque de Dante, signe de l’admiration profonde qu’il portait au maître du romantique.

Dans Scène d’orgie, Cézanne produit une composition tourmentée avec des figures enchevêtrées, rappelant les scènes historiques de Delacroix.

En 1880, Cézanne réalise La Médée, une variation du tableau de Delacroix. Cézanne adopte une palette sombre et terreuse, moins vibrante, mais avec une touche épaisse, une approche formelle plus brute.

Cézanne ne copie pas : il traduit Delacroix dans sa propre langue, celle d’un peintre en route vers la modernité.

Le traitement pictural structuré dans lequel la couleur construit la forme annonce déjà les recherches formelles du XXe siècle, l’abstraction.

L’influence de Delacroix chez Picasso

Tout au long de sa vie, depuis son apprentissage académique aux dernières années de sa vie, en passant par la révolution cubiste et la période néoclassique, Pablo Picasso se nourrit de la peinture du passé.

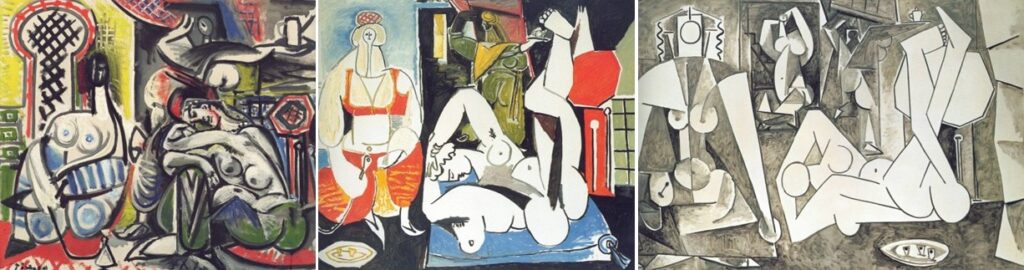

En 1955, Picasso exécute quinze variations d’après le tableau de Delacroix de 1834, Femmes d’Alger dans leur appartement (voir ci-dessus).

Ce sont des destructions reconstructions.

Picasso change le nombre de personnages, leurs positions. Par exemple, il renverse sur le dos la femme assise pour en faire un nu couché. Tantôt les formes féminines sont toutes en rondeur, tantôt il contraint les corps dans des formes rigoureuses et anguleuses.

Pablo Picasso – Les femmes d’Alger (version H), détail – 1955 – Londres, Helly Nahmad Gallery

Pablo Picasso – Les femmes d’Alger (version M), détail – 1955 – collection particulière

Les toiles ont été présentées par les Galeries Nationales du Grand Palais Paris lors de l’exposition « Picasso et les maîtres » en 2008 2009.

La liberté guidant le peuple : un modèle au XXIe siècle

La Liberté guidant le peuple, œuvre présentée par Delacroix en 1831 (voir ci-dessus), est devenue une icône universelle de la lutte pour la liberté. La référence à ce tableau réapparait dans différents contextes politiques ou contestataires, et marque la peinture moderne par sa charge symbolique, y compris hors d’Europe :

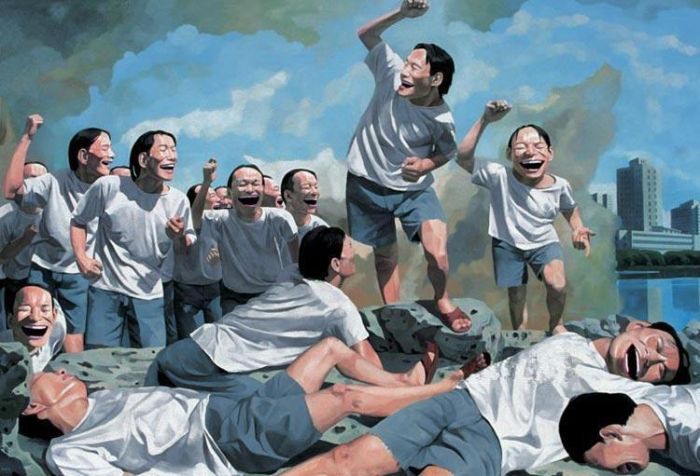

En Chine, l’artiste Yue Minjun remplace les figures du tableau par des personnages rieurs et grotesques, ayant tous son apparence. Dans un paysage urbain moderne, certains avancent avec excitation au milieu de la fumée de la poudre, tandis que d’autres gisent à terre.

Par cynisme et autodérision, l’artiste dénonce la perte de sens des symboles politiques.

En Irak, l’artiste Faisel Laibi Sahi peint Uprising (soulèvement) pour illustrer la révolte kurde de 1991, insurrection contre le régime de Saddam Hussein en Irak.

Une femme aux seins apparents guide la foule en colère ; un drapeau rouge, porté haut à bout de bras, est central dans la composition du tableau.

Comme chez Delacroix, ce sont des signes de courage et de conquête de la liberté. Une image forte de fierté nationale.

Pour conclure, Eugène Delacroix incarne l’élan romantique du XIXe siècle

Delacroix a traduit les idéaux romantiques dans sa peinture, autant par ses thèmes que par son style.

Portées par l’exaltation des grandes idées, ses toiles mettent en scène des figures héroïques et passionnées, prises dans un univers grandiose qui les dépasse.

Quant au style, son usage vibrant de la couleur, le goût du mouvement et de l’arabesque traduisent pleinement l’esprit romantique.

En exaltant les sentiments, il a su forger une œuvre personnelle, expressive et novatrice, qui marquera durablement l’histoire de l’art et inspirera des générations d’artistes.

Jusqu’au 19 octobre 2025, le musée national Eugène Delacroix, situé dans l’ancien appartement et atelier du peintre au 6 rue de Fürstenberg à Paris, présente l’exposition « Est-ce un Delacroix ? L’art de la copie ».